Юсупова стихотворение простите: Простите Юсупов Стихотворение Слушать Онлайн

Премия Вавилона

Журнал «Октябрь», 2017, № 5

Стихи Лиды Юсуповой не отмечены премиями и не так глубоко восприняты критикой, как того заслуживают. Причин у этого несколько. Помимо чисто бытовой, географической (Юсупова живет в Белизе – маленькой карибской стране, не присутствующей ни в сознании большинства русских, в том числе русских литераторов, ни в мировой литературной повестке), дело – главным образом – в специфике самих текстов: новые стихи Люды Юсуповой имеют дело с материями, на которые принято закрывать глаза. Это проблема не стихов, а читательской и культурной конъюнктуры.

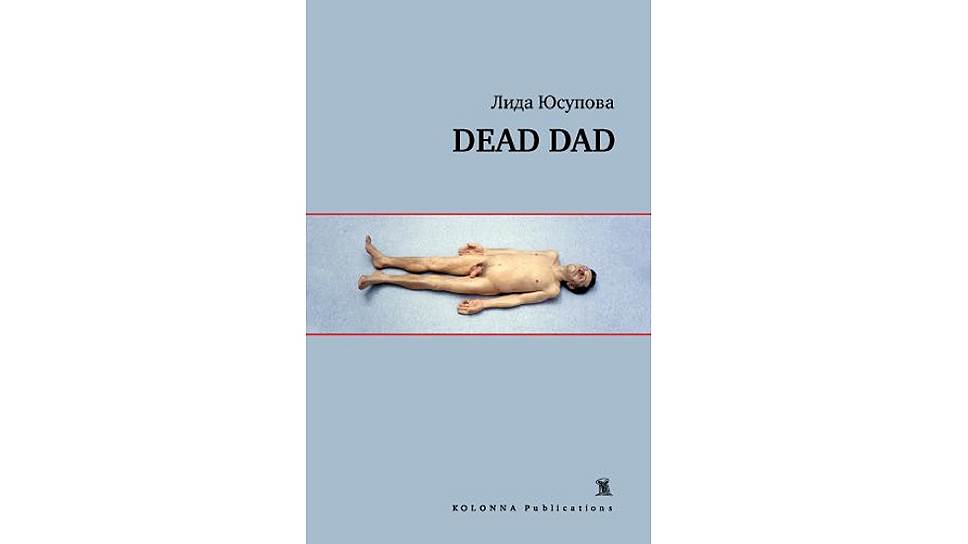

Первоочередная тема этих стихов – насилие. Насилие прямое, физическое, страшное, кровавое. В предыдущей книге, «Ритуал С-4», читатели часто имели дело с криминальными сюжетами, подсказанными новостями Белиза, и эти тексты невольно воспринимались как экзотика, может быть, даже романтизированная (так, возможно, воспринимаются истории о войнах мексиканских картелей, да и – уже сейчас – о похождениях российских братков 1990-х; за образами не чуждых робингудства бандитов и кровавыми страстями мы не видим реальных смертей, горя, обезображенных тел). Впрочем, этот «флер» для хоть сколько-то внимательного читателя быстро исчезал: настойчивость Юсуповой – особенно ближе к концу книги – не оставляла шансов за него уцепиться. Новая книга действует еще радикальнее, начиная с самого заглавия и обложки: на ней мы видим гиперреалистическую скульптуру Рона Мьюека, изображающую мертвого обнаженного мужчину, труп во всей его неприглядности и человечности, и отсылающую, разумеется, к «Мертвому Христу» Гольбейна. Об этой скульптуре, запечатлевшей тело отца скульптора, – первое стихотворение книги, утверждающее личностное, прилежащее-к-телу, отношение Юсуповой к темам смерти, родства и насилия; фактография о работе Мьюека перемежается с воспоминаниями о собственном отце и об отце белизского героя, в которого Юсупова, как ей свойственно, перевоплощается. Гиперреализм не означает материализма: «нет никакой разницы папа / между твоим живым и мертвым телом / когда ты проходишь мимо меня / твои прозрачные голубые глаза / смотрят в прошлое / на многих меня», – говорится в другом стихотворении.

Впрочем, этот «флер» для хоть сколько-то внимательного читателя быстро исчезал: настойчивость Юсуповой – особенно ближе к концу книги – не оставляла шансов за него уцепиться. Новая книга действует еще радикальнее, начиная с самого заглавия и обложки: на ней мы видим гиперреалистическую скульптуру Рона Мьюека, изображающую мертвого обнаженного мужчину, труп во всей его неприглядности и человечности, и отсылающую, разумеется, к «Мертвому Христу» Гольбейна. Об этой скульптуре, запечатлевшей тело отца скульптора, – первое стихотворение книги, утверждающее личностное, прилежащее-к-телу, отношение Юсуповой к темам смерти, родства и насилия; фактография о работе Мьюека перемежается с воспоминаниями о собственном отце и об отце белизского героя, в которого Юсупова, как ей свойственно, перевоплощается. Гиперреализм не означает материализма: «нет никакой разницы папа / между твоим живым и мертвым телом / когда ты проходишь мимо меня / твои прозрачные голубые глаза / смотрят в прошлое / на многих меня», – говорится в другом стихотворении. Гиперреализм – вообще хорошая позиция соотнесения для стихов Юсуповой. «Я не делал фигур в человеческий рост, потому что это никогда не казалось мне интересным. Мы видим людей натуральной величины каждый день», – говорил Мьюек; люди у Юсуповой также то приближены, то отдалены, и насилие оказывается винтом оптического прибора. Я не уверен, что она хочет добиться этого эффекта. Даже когда насилие проговариваешь, оно держит тебя в заложниках.

Гиперреализм – вообще хорошая позиция соотнесения для стихов Юсуповой. «Я не делал фигур в человеческий рост, потому что это никогда не казалось мне интересным. Мы видим людей натуральной величины каждый день», – говорил Мьюек; люди у Юсуповой также то приближены, то отдалены, и насилие оказывается винтом оптического прибора. Я не уверен, что она хочет добиться этого эффекта. Даже когда насилие проговариваешь, оно держит тебя в заложниках.

Центральный массив текстов этого сборника – цикл «Приговоры», построенный на основе реальных судебных документов. Это приговоры российских судов – в основном по делам об убийствах и телесных повреждениях. Контекстуализованные как поэзия, эти приговоры высвечивают безумную и бесчеловечную логику насилия, действующую даже там, где оно якобы должно аннигилироваться справедливым возмездием. Мне уже приходилось коротко писать о том, что Юсупова в этом цикле наследует Чарльзу Резникоффу, автору поэмы «Холокост», недавно вышедшей у нас в переводе Андрея Сен-Сенькова. Резникофф говорит об аде Холокоста, без каких-либо эмоций копируя из судебных протоколов описания действий нацистских преступников; Юсупова напоминает о том, что ад не закончился, фашизм не закончился. Цикл предварен посвящением жертве гомофобного убийства Виталию Игоревичу Мингазову:

Резникофф говорит об аде Холокоста, без каких-либо эмоций копируя из судебных протоколов описания действий нацистских преступников; Юсупова напоминает о том, что ад не закончился, фашизм не закончился. Цикл предварен посвящением жертве гомофобного убийства Виталию Игоревичу Мингазову:

Дорогой Виталий Игоревич, простите меня, что я пишу о Вас, называю Ваше имя, рассказываю о Вас. Я хочу, чтобы Вы были живы и я о Вас ничего не знала. <…> Я не понимаю, за что можно было вас ненавидеть. Я не понимаю саму возможность Вас ненавидеть. Дорогой Виталий Игоревич, позвольте мне сказать Вам: я Вас люблю. <…> Я хочу, чтобы мир знал, что Вы жили. Что Вы любили жизнь и имели очень много планов и мечтали о счастье, Вы были красивым, у Вас была королевская осанка, Ваше лицо было открытым, у Вас был светлый взгляд и добрая, детская улыбка. <…> Потому что, если люди думают о Вас, переживают за Вас, любят Вас, помнят Вас, Вы не один там, в лесу, когда убийца Вас убивает – когда Вы для него только гей, один из тех, кого он ненавидит и хочет убивать. Поэтому я называю Ваше имя сейчас. Я хочу, чтобы о Вас знали, чтобы о Вас помнили – всегда, чтобы Вы не были один – там и тогда, – мы с Вами, Вы не один, дорогой Виталий Игоревич.

Поэтому я называю Ваше имя сейчас. Я хочу, чтобы о Вас знали, чтобы о Вас помнили – всегда, чтобы Вы не были один – там и тогда, – мы с Вами, Вы не один, дорогой Виталий Игоревич.

Здесь полезно вспомнить, что, когда говорят о контрастах, о перпендикулярах, необязательно имеется в виду двухмерная проекция. К проникновенному тону этого обращения в трехмерном цикле Юсуповой есть два перпендикуляра: собственно кровь и мясо травмы, ужас убиваемого человека – во-первых; повторно унижающие, расчеловечивающие канцелярские фразы – во-вторых. Называемые по имени судьи, обвинители, подсудимые действуют в логике этих пронзающих перпендикуляров. Один из текстов называется «взял деревянную палку и с силой засунул ей эту палку во влагалище»: описание насильственного действия комбинируется с судебным определением, согласно которому «влагалище не является жизненно важным органом». Финал текста – своего рода крошево из фраз протокола, заставляющее нас повторно, много раз прочитать о содеянном убийцей. Дублируемое каждый раз на отдельной странице словосочетание «смерть потерпевшей» – одновременно и «макание головой» в эту смерть, и демонстрация того, что ее описание является совершенно идиотским. Более того, как известно, многократно повторенная фраза в сознании человека обессмысливается – и Лида Юсупова без иллюзий показывает бессилие слов перед лицом прямой физической жестокости. Точно так же, описывая произошедшее с ней насилие, Юсупова прибегает к беспомощным повторам:

Дублируемое каждый раз на отдельной странице словосочетание «смерть потерпевшей» – одновременно и «макание головой» в эту смерть, и демонстрация того, что ее описание является совершенно идиотским. Более того, как известно, многократно повторенная фраза в сознании человека обессмысливается – и Лида Юсупова без иллюзий показывает бессилие слов перед лицом прямой физической жестокости. Точно так же, описывая произошедшее с ней насилие, Юсупова прибегает к беспомощным повторам:

и когда он вернулся он молча лёг на меня и у нас был секс я не

сопротивлялась я только сказала это неправильно я повторяла

это неправильно это неправильно это неправильно это неправильно

это неправильно это неправильно это неправильно это неправильно

это неправильно это неправильно это неправильно это неправильно

это неправильно это неправильно это неправильно это неправильно

это неправильно это неправильно это неправильно это неправильно

это неправильно

Единственным «позитивным выводом» будет здесь разве только то, что из пепла этого бессилия возрождается факт говорения. Обращение Юсуповой к Виталию Игоревичу Мингазову написано после чтения судебного протокола – и, значит, это оно противопоставлено ему, перпендикулярно ему.

Обращение Юсуповой к Виталию Игоревичу Мингазову написано после чтения судебного протокола – и, значит, это оно противопоставлено ему, перпендикулярно ему.

В Dead Dad есть и другие интонации: например, в тексте «Люцифер-5» Юсупова дает волю саркастической фантазии, и вот с аморфной бессмыслицей (которая внеположна сконструированной победоносной реальности) сталкивается некто Мединский – он сидит в машине, упавшей на дно водоема. Скрупулезные описания в этом стихотворении на первый взгляд напоминают сериальные тексты Дмитрия Данилова или Валерия Нугатова – с той разницей, что часто недооцениваемый прием дает совсем иные эмоциональные результаты и сарказм в какой-то момент замещается ужасом. Поэзия Юсуповой – это экстремальная эмпатия.

Премия Вавилона

1. Стыд, миф и меланхолия

Искренность и документальность для Лиды Юсуповой — неотъемлемые составляющие письма́, она не раз подчёркивала, что её персонажи существуют или существовали, а их истории взяты из архивов, рассказаны ими лично или засвидетельствованы самой Лидой. Мне кажется, что стыд, в том виде, в котором мы сталкиваемся с ним в ткани текста, уже переработанный тем или иным образом, всегда преследует (сопровождает или обуславливает) подобные стратегии письма. Когда я, пишущая или пишущий, испытываю стыд (как субъект речи или вкладывая стыд в героя), этот стыд отражается на письме и проникает в адресацию, становясь её частью и структурируя её, — в этом смысле не важно, предстаёт ли подобный акт в качестве преднамеренного. Важен статус, который приобретает стыд в качестве движущей силы текста и индикатора смысла. Стыд, возникающий в тексте потому, что текст, в котором описаны реальные люди, проживает всегда существовавшие, но никогда не вписывавшиеся в нормальное течение жизни чувства и поступки этих людей, культурно-языковые ситуации, позволяющие породить нечто «неправильное», и вообще потому, что в тексте в принципе что-то не клеится, — текст испытывает стыд, который (в отличие от повседневного или же «клинического») не может стать инструментом забывания, вытеснения, сокрытия, сглаживания, борьбы, но способен только обнажаться перед глазами читателя.

Мне кажется, что стыд, в том виде, в котором мы сталкиваемся с ним в ткани текста, уже переработанный тем или иным образом, всегда преследует (сопровождает или обуславливает) подобные стратегии письма. Когда я, пишущая или пишущий, испытываю стыд (как субъект речи или вкладывая стыд в героя), этот стыд отражается на письме и проникает в адресацию, становясь её частью и структурируя её, — в этом смысле не важно, предстаёт ли подобный акт в качестве преднамеренного. Важен статус, который приобретает стыд в качестве движущей силы текста и индикатора смысла. Стыд, возникающий в тексте потому, что текст, в котором описаны реальные люди, проживает всегда существовавшие, но никогда не вписывавшиеся в нормальное течение жизни чувства и поступки этих людей, культурно-языковые ситуации, позволяющие породить нечто «неправильное», и вообще потому, что в тексте в принципе что-то не клеится, — текст испытывает стыд, который (в отличие от повседневного или же «клинического») не может стать инструментом забывания, вытеснения, сокрытия, сглаживания, борьбы, но способен только обнажаться перед глазами читателя. Эта категория стыда, кажется, универсальна, но у Лиды Юсуповой и субъект речи встаёт на позицию обнажения, не стыдливого обнажения, а в каком-то смысле на позицию самого стыда. Кирилл Кобрин заметил, что Л.Ю. нашла «почти невозможный для русской поэзии пункт наблюдения и описания» (коротко говоря, одновременно «внутри» и «вовне»), и с моей точки зрения в этом пункте заложена возможность почувствовать мучительный стыд за происходящее, будучи в определённом смысле несоотнесённым с ним и оторванным от него. В цикле «Приговоры» стыд, принадлежащий какому-либо голосу, появляется только там, где даёт о себе знать некто вроде автора, стремящийся рассказать о преступлении, — и это мучительный стыд, который испытывает единственно некто, не имеющий никакого отношения к сюжету, то есть к самому преступлению. Очень хорошо это видно в авторском предисловии к стихотворению об убийстве на почве гомосексуальности:

Эта категория стыда, кажется, универсальна, но у Лиды Юсуповой и субъект речи встаёт на позицию обнажения, не стыдливого обнажения, а в каком-то смысле на позицию самого стыда. Кирилл Кобрин заметил, что Л.Ю. нашла «почти невозможный для русской поэзии пункт наблюдения и описания» (коротко говоря, одновременно «внутри» и «вовне»), и с моей точки зрения в этом пункте заложена возможность почувствовать мучительный стыд за происходящее, будучи в определённом смысле несоотнесённым с ним и оторванным от него. В цикле «Приговоры» стыд, принадлежащий какому-либо голосу, появляется только там, где даёт о себе знать некто вроде автора, стремящийся рассказать о преступлении, — и это мучительный стыд, который испытывает единственно некто, не имеющий никакого отношения к сюжету, то есть к самому преступлению. Очень хорошо это видно в авторском предисловии к стихотворению об убийстве на почве гомосексуальности:

«Дорогой Виталий Игоревич, простите меня, что я пишу о Вас, называю Ваше имя, рассказываю о Вас. Я хочу, чтобы Вы были живы и я о Вас ничего не знала. Я не писала бы сейчас ваше имя. Я не понимаю, за что можно было Вас ненавидеть. Я не понимаю саму возможность Вас ненавидеть. Дорогой Виталий Игоревич, позвольте мне сказать Вам: я Вас люблю. Я уже много раз писала Вам и всегда слова получались не такими, я всегда знала, что это — не те слова, которые вы услышите».

Я хочу, чтобы Вы были живы и я о Вас ничего не знала. Я не писала бы сейчас ваше имя. Я не понимаю, за что можно было Вас ненавидеть. Я не понимаю саму возможность Вас ненавидеть. Дорогой Виталий Игоревич, позвольте мне сказать Вам: я Вас люблю. Я уже много раз писала Вам и всегда слова получались не такими, я всегда знала, что это — не те слова, которые вы услышите».

Сострадание субъекта речи — к кому-то, кто перестал быть посторонним потому, что умер «не своей смертью». Нельзя сказать, что этому человеку не было места в жестоком мире: у него было своё место в мире, в котором должен был родиться и умереть такой человек, как он.

<…>УСТАНОВИЛ:

Около 10 часов 29.07.2011 года Грицынин С.А.,

имея преступный умысел, направленный

на убийство лица мужского пола, имеющего

нетрадиционную сексуальную ориентацию

<…>

где, получив доступ к сети интернет

<. ..>

..>

познакомился на сайте с

М.В.И.

<…> убедившись, в том, что М.В.И.

является лицом

нетрадиционной сексуальной ориентации

У стыда, рассеянного в тексте Лиды Юсуповой, есть важная особенность: он оторван от почвы вины в том смысле, что в нём нет места обвинению, и насилие существует скорее как организм, среда обитания которого — мир людей, чем в насильнике как отдельном человеке, взрастившем в себе «насилие» (что отсылает нас к фильмам Линча). Похоже, что кому-то мучительно стыдно за мир сам по себе, за мир как территорию. Подобное уже отмечали читатели текстов Лиды Юсуповой, например, Галина Рымбу («Воздух», 2014, № 4) и Денис Ларионов («Спасение единиц»). Оба они говорили об этой особенности в контексте мифологической логики, которая возникает благодаря тому, что в текстах, описывающих череду ужасных событий, в ходе которых, например, один человек погиб от рук другого, будто нет понятия о чьей-либо личной ответственности за происходящее. Поэтому поэтическая речь сближает преступника и жертву (Г.Р.), и, как в мифе, «трагизм персональной судьбы вырабатывается движением роковой механики мира» (Д.Л.).

Поэтому поэтическая речь сближает преступника и жертву (Г.Р.), и, как в мифе, «трагизм персональной судьбы вырабатывается движением роковой механики мира» (Д.Л.).

никто знает почему это случилось

может быть собаки были голодными и запах крови

а может быть запах крови привлёк злых духов и вселившись в собак они

прости друг твоя жена умерла

В этой как будто мифологической логике важно то, что наряду с личной ответственностью отходит на второй план, в сущности — отсутствует причина происходящего, поэтому в роли движущей силы выступает случайность (как будто все оказываются радикально «не в то время и не в том месте», настолько радикально, что это даже кажется волей рока). Вообще «фактообразующая», структурирующая сюжет роль случайности — это характерная особенность барочной литературы, вытекающая из характерной для барочного мировоззрения идеи о том, что миром правит, собственно, случайность. В этом состоит существенное отличие «мифологизма» художественной реальности текстов Л. Ю. от мифологической реальности, скажем, «Эдипа в Колоне». «Трагизм персональной судьбы» действительно «вырабатывается движением роковой механики мира», но «роковой» в смысле, который оказывается почти противоположным смыслу слова «рок» в контексте античной мифологии, потому что случайность означает принципиальную необусловленность, отсутствие не только воли Богов и нитей судьбы, неподвластных герою античного мифа и имеющих роковую власть над ним, но и отсутствие такой «главной причины», которая могла бы с грехом пополам взять на себя роль чего-то возвышающегося над набором событий, складывающихся в обычное течение человеческой жизни. С одной стороны, всё идёт так, будто существует некий сценарий:

Ю. от мифологической реальности, скажем, «Эдипа в Колоне». «Трагизм персональной судьбы» действительно «вырабатывается движением роковой механики мира», но «роковой» в смысле, который оказывается почти противоположным смыслу слова «рок» в контексте античной мифологии, потому что случайность означает принципиальную необусловленность, отсутствие не только воли Богов и нитей судьбы, неподвластных герою античного мифа и имеющих роковую власть над ним, но и отсутствие такой «главной причины», которая могла бы с грехом пополам взять на себя роль чего-то возвышающегося над набором событий, складывающихся в обычное течение человеческой жизни. С одной стороны, всё идёт так, будто существует некий сценарий:

Моника Джек ездила в город за подарками

Моника Джек везёт подарки

всё очень хорошо

и появляется убийца

Это действительно похоже на очень общее изложение сюжета сценария какого-нибудь детектива, и в такие моменты (ужасающая краткость + реальные имена) обнаруживается общее со стихотворениями из цикла «Приговоры», которые говорят на языке власти.

убийца хватает Монику Джек

она кричит

но хорошее

травки птички стрекозы облака солнце

не спасает её

С другой стороны, исход настолько очевиден, что сценарий не нужен, будто одних только «ролей» (костюмов для этих ролей?) достаточно. Когда в стихотворении появляются слова «появляется убийца», исход очевиден уже потому, что если кому-то дано имя «убийца», значит, он кого-то убил (= убьёт несколько строчек спустя).

Создаётся впечатление, что во всех этих текстах, описывающих несвоевременные смерти, реальность насилия держится только на ролях, которые надо сыграть («насильник», «жертва», самоубийца», «счастливая мать пожарного», слушающая по телевизору историю про «чью-то сгоревшую мать», но слышащая только своего сына), и есть налаженный механизм, придающий каждому человеку форму определённого типа (а какого — это уж смотря на какой из лент человек окажется). И если бы кто-нибудь захотел остановить этот механизм (вырубить двигатель, например), то обнаружил бы противоречие, не найдя никакого двигателя:

колесо велосипеда на котором приехал Санчес

брошенного посреди дороги закрутилось само

Однако в этой реальности находится место неопровержимой вере в судьбу:

почему она? плачет Рита Джо

а ей отвечают: судьба

и корюшка падает с неба светится разноцветными

огоньками

и Рита Джо говорит: я верю в судьбу мне пять лет папа

плачет дедушка без сознания сестра молчит

бабушка на папу кричит папа берёт меня и мы

уезжаем он отдаёт меня чужим людям

когда я вспоминаю 1937 год, говорит Рита Джо через

много лет, я вижу разноцветные огоньки слова не

образующие связного текста поступки не поддаю-

щиеся пониманию

и в них я ищу любовь

для возвращения смысла

Или жертва вдруг обретает подчёркнуто жертвенную речь, выражая самоотверженную готовность страдать за другого и быть его жертвой:

Во мне столько любви, что я ничего не боюсь, я так

набожен, что я сейчас говорю:

друг Фуэнтес, ты убивал меня дважды, но я выжил,

<. ..>

..>

И вот, я пострадал за твои страданья, никто не видит

это во мне, но мною спасутся

А в другом тексте убийца вдруг оказывается «на одной волне» с той жертвой, в измерении всепроникающего страдания:

глаза у Санчеса стали огромными и в них было столько

отчаяния что казалось он не вынесет этого великого

страдания которое внезапно заполнило всё его

существо

Как будто вину и ответственность вытесняют страдание и сострадание. Или это вина и ответственность (о которых говорит закон, отталкиваясь от которых, где-то до сих пор практикуют смертную казнь) не вытесняют страдания и позволяют состраданию состояться чистым и искренним? Важно, что сострадание здесь должно именно состояться заново, потому что речь всегда идёт о событиях прошлого. Вадим Калинин отмечает кажущуюся осмысленность и вписанность этого «сострадания прошлому» в контекст культуры («Объяснение в любви», «Воздух», 2014, № 4). Действительно, события, которые оживлены в текстах Юсуповой, могли считаться уже отрефлексированными, но эти тексты обнажают недостаточность, скованность культурной рефлексии, и отказ мыслить в оптике вины и ответственности оказывается средством её (ритуального) очищения и высвобождения. Такое сострадание прошлому, на мой взгляд, перекликается с описанным у Вальтера Беньямина чувством прошлого, которым должен быть движим исторический материалист, противопоставляющий историцистскому конституированию «вечных образов» прошлого уникальный опыт общения с ним (прошлым). «Именно невозвратимый образ прошлого оказывается под угрозой исчезновения с появлением любой современности, не сумевшей угадать себя подразумеваемой в этом образе» («О понятии истории», Новое литературное обозрение, 2000). И в текстах Юсуповой проделана эта работа, образ прошлого оживает и возвращается в настоящее письма.

Вадим Калинин отмечает кажущуюся осмысленность и вписанность этого «сострадания прошлому» в контекст культуры («Объяснение в любви», «Воздух», 2014, № 4). Действительно, события, которые оживлены в текстах Юсуповой, могли считаться уже отрефлексированными, но эти тексты обнажают недостаточность, скованность культурной рефлексии, и отказ мыслить в оптике вины и ответственности оказывается средством её (ритуального) очищения и высвобождения. Такое сострадание прошлому, на мой взгляд, перекликается с описанным у Вальтера Беньямина чувством прошлого, которым должен быть движим исторический материалист, противопоставляющий историцистскому конституированию «вечных образов» прошлого уникальный опыт общения с ним (прошлым). «Именно невозвратимый образ прошлого оказывается под угрозой исчезновения с появлением любой современности, не сумевшей угадать себя подразумеваемой в этом образе» («О понятии истории», Новое литературное обозрение, 2000). И в текстах Юсуповой проделана эта работа, образ прошлого оживает и возвращается в настоящее письма. (В стихотворении «камнеломки ᐃᒡᓗᓕᒑᕐᔪ» тело, умерщвлённое в прошлом, получает своё продолжение в пространстве настоящего.)

(В стихотворении «камнеломки ᐃᒡᓗᓕᒑᕐᔪ» тело, умерщвлённое в прошлом, получает своё продолжение в пространстве настоящего.)

Возможность такого уникального опыта общения с прошлым у Беньямина обусловлена меланхолией (которая противопоставлена «депрессивной»). Вообще, кажется, меланхолия не может обойти этот мир потому, что в нём постоянно что-то оказывается утраченным и буквально кто-то оказывается утрачен. Хотя следует сразу сделать оговорку: во многих текстах чувствуется особого рода меланхолия, но, если говорить о меланхолии в связи с всепоглощающим, «обезвоживающим» и повергающим в бездействие чувством утраты (или о меланхолии в клиническом смысле), то ей подвержен не тот, кто посылает читателю потоки слов, описывая мир из своего особенного наблюдательного пункта. Чтобы описать утрату с позиции субъекта речи, на мой взгляд, лучше всего подходят стихотворение о Чижике («Ритуал С-4») и цикл «Приговоры». Если «сложить» два стихотворения, то получится субъект, равно и безгранично сострадающий близкому человеку (за смерть которого чувствует вину, потому что не смог её предотвратить) и совершенно незнакомому. Скорбь о смерти незнакомого человека, даже если рассказчик с нормальной общечеловеческой точки зрения не имеет причин себя винить, наполняет эти тексты особым чувством вины. Юсупова говорит (в интервью Линор Горалик): «Всё же я думаю, что главная моя тема — спасение/неспасение. Я могла бы спасти Диму Чижикова. Если бы я поняла, как пытаюсь понять в стихах, его — в жизни, — услышала бы его голоса…». И к концу стихотворения у Неё получается заговорить на Его языке и на своём одновременно, от одного лица, но как бы сразу от двух:

Скорбь о смерти незнакомого человека, даже если рассказчик с нормальной общечеловеческой точки зрения не имеет причин себя винить, наполняет эти тексты особым чувством вины. Юсупова говорит (в интервью Линор Горалик): «Всё же я думаю, что главная моя тема — спасение/неспасение. Я могла бы спасти Диму Чижикова. Если бы я поняла, как пытаюсь понять в стихах, его — в жизни, — услышала бы его голоса…». И к концу стихотворения у Неё получается заговорить на Его языке и на своём одновременно, от одного лица, но как бы сразу от двух:

он не хотел чтобы я знала что он плохой

он не хотел чтобы я знала что все знали что он плохой

с самого начала

его мама знала что он плохой как только он родился

поэтому она бросила его в роддоме

и в детском доме все знали что он плохой

поэтому его отправили в школу для зпр

все-все знали а я не знала

и поэтому он мне не сказал и я его не спасла

Но умерший в прошлом находит своё продолжение и отражение в настоящем, в другом теле и чувстве, в чьей-то личной истории:

и когда я смотрела на мужчину сидящего напротив нас

в нью-йоркском метро

и видела его димины глаза и

его димин шрам — изнаночный шов шизофрении

и когда я знала что он слушает свои димины голоса

я знала что кто-то лучше меня спасает его

и поэтому он здесь он живой

В «Приговорах», однако, адресат любовного чувства изначально мёртв, находится за границей субъектности, противопоставлен жизни, к невозможному спасению которой направлена эта любовь. Это такое совсем не наивное и разрушительное в своей наивности движение, химическая реакция соединения в сострадательно-любовной речи субъекта и её «объекта». Точнее, её совсем-не-объекта, потому что в результате такой адресации «жертва» оказывается вне отношений мифологической реальности, в которой она существовала в качестве объекта этой реальности и умерла, став объектом другого (который тоже кажется лишённым воли на конвейере рокового механизма). Все слова этой речи окажутся «не теми словами», потому что адресат их никогда не получит. А вина, которая как бы не может не родиться там, где есть искренняя любовь к тому, кого не можешь (не смог бы) спасти, будто стремится восполнить нехватку вины насильника. И это стремление, конечно, заранее обречено на провал. И тогда, не имея в топологии художественного пространства места для своего источника, как бы лишённый своей субъективной почвы, по тексту рассеивается стыд.

Это такое совсем не наивное и разрушительное в своей наивности движение, химическая реакция соединения в сострадательно-любовной речи субъекта и её «объекта». Точнее, её совсем-не-объекта, потому что в результате такой адресации «жертва» оказывается вне отношений мифологической реальности, в которой она существовала в качестве объекта этой реальности и умерла, став объектом другого (который тоже кажется лишённым воли на конвейере рокового механизма). Все слова этой речи окажутся «не теми словами», потому что адресат их никогда не получит. А вина, которая как бы не может не родиться там, где есть искренняя любовь к тому, кого не можешь (не смог бы) спасти, будто стремится восполнить нехватку вины насильника. И это стремление, конечно, заранее обречено на провал. И тогда, не имея в топологии художественного пространства места для своего источника, как бы лишённый своей субъективной почвы, по тексту рассеивается стыд.

2. Политические тела

Розалина Вернер тоже говорила про Маргариту Агнессу

Клей: она святая

когда она это говорила

эскимосские лайки бежали по её простыням

лайки были продолжением тела Маргариты Агнессы Клей

лайки продолжения тела Маргариты Агнессы Клей

бегут по белому ᐃᒡᓗᓕᒑᕐᔪᒃ когда констебль С. Г. Клей разрывает

Г. Клей разрывает

девственную плеву Розалины Вернер

Возникает нечто похожее на «paroles» Эжена Грина, особенно в «Живущем мире», где речь преодолевает смерть прекрасного рыцаря и возвращает его в мир. В мире Л.Ю. тело Маргариты Агнессы Клей как бы заново обретает означивание, когда о ней говорят, что «она святая», и лайки, продолжение её тела, бегут по «белым» простыням, когда лишается девственности «белое» тело Розалинды Вернер, произносившей слова «она святая» вместе с констеблем. Смерть девственной плевы на мгновение становится смертью М.А. Клей, будто на мгновение совпадают «смерть», «секс» и «вечная жизнь».

Похоже, что после смерти Маргариты Агнессы Клей начинается переопределение пространства через следы смерти Маргариты Агнессы Клей:

констебль С. Г. Клей смотрит на кровавый мох

констебль С. Г. Клей смотрит на камнеломки

Клей смотрит на камнеломки

вся плоская земля весь мох все камни покрыты

маленькими лиловыми цветами

весь ᐃᒡᓗᓕᒑᕐᔪᒃ покрыт маленькими лиловыми цветами

маленькие лиловые цветы разламывают ᐃᒡᓗᓕᒑᕐᔪᒃ

на

камни

мох

ветер

Гудзон

порфирные кольца

небо

тучи

холод

шум волн

тело которое ты чувствуешь здесь всегда тело холоднее камня

констебль С. Г. Клей чувствует приближение тела Маргариты Агнессы Клей

Как будто всё художественное пространство смыкается и размыкается в теле жертвы насилия, совершился запущенный мифологическим механизмом насилия цикл, опорной точкой которого было тело жертвы. И жертва (последняя часть — это её сон) будто заново обретает своё тело в насилии, а после смерти — обретает мифическое тело «в недостижимости»:

И жертва (последняя часть — это её сон) будто заново обретает своё тело в насилии, а после смерти — обретает мифическое тело «в недостижимости»:

и когда моё имя исчезнет

как зимняя кость

пробегающие лайки будут щекотать мои нервы

позволяя мне почувствовать своё тело

<…>

моя кузина

на брачном ложе

говорит ему обо мне:

святая

напоминая о моём нетленном теле

сданном на хранение

в каменный морозильник

в недостижимости для родных и близких

Линор Горалик спросила Юсупову, как та представляет себе метафорическую схему тела. Юсупова ответила: «Наверное, это было бы бесконечное тело, не женское и не мужское, и одновременно женское и мужское, и всегда детское, и всегда старое».

В своём творчестве Юсупова постоянно касается конфликта между отдельным человеком, пытающимся помыслить своё тело (себя как тело), стремящимся совпасть с собственным телом, и властью, «стремящейся дисциплинировать наши тела» (как выразилась Лора Эссиг в предисловии к книге «У любви четыре руки»). В рамках квир-проблематики, полагает Эссиг, книга Юсуповой и Маргариты Меклиной исследует возможность желания вне дисциплины, сексуальности и гендера.

В рамках квир-проблематики, полагает Эссиг, книга Юсуповой и Маргариты Меклиной исследует возможность желания вне дисциплины, сексуальности и гендера.

Транссексуальные герои рассказов Юсуповой, вслед за «Мадам Эдвардой» Жоржа Батая обнаруживают в себе сексуальное, открывающееся в своей тождественности экзистенциальному (или правильнее сказать, что сексуальное помещено в измерение онтологического?), а место, в глазах общества связанное с «развратом», то есть как будто подразумевающее пустоту и «утрату себя», — бордель, или, если угодно, «кабаре», — на самом деле означает для героя ту точку, в которой только и возможно обрести «нечто в себе», восполнить недостачу, не позволяющую собственному телу существовать. Но у Батая герой пытается обрести это существование через падение в одну пропасть сексуальности вместе с богом, наблюдая божественное наслаждение в проститутке, которая и есть Бог, — у Юсуповой же экзистенция привязана к обыденной реальности, к попыткам «необычных» людей существовать в социуме, не предусматривающем их. Место батаевског божественного у Юсуповой занимает любовь, всегда оказывающаяся «чем-то бо́льшим».

Место батаевског божественного у Юсуповой занимает любовь, всегда оказывающаяся «чем-то бо́льшим».

Всё, к чему я стремилась в моей жизни тогда, — было её тело, ею отрекаемое, но женское, каким бы мужским оно ни было. Её женское тело было центром моей души. Я не могла представить свою жизнь без этого недосягаемого пейзажа — горизонта тела моей любовницы на колышущихся водах матраса, на широкой кровати, в апельсиновом свете настольной лампы. Розалинда, Розалинда, я люблю тебя, всё, что я могла ей говорить.

В этой любовной речи центром души (больше, чем объектом желания, — одна из причин, по которым вспоминается Батай) становится не просто тело другого, но тело, которое одновременно реально и нереально, досягаемо и недосягаемо, тело, которого, требует душа другого, как будто возвращения домой, но тело, которое изначально была дано принципиально другим. Желание влюблённой направлено на желание той, кого она любит, совпасть с собственным телом. И вокруг этого желания совпасть с собственным телом в рассказах Лиды Юсуповой сосредоточена особая квир-эстетика, когда рассказчик или «голос за кадром» наслаждается сексуальной красотой, преодолевшей границу между мужским и женским. И если в рассказе, о котором сейчас шла речь, это красота, стремящаяся от мужественности к женственности, то в «Адонае-Ламанае» перед нами в лице госпожи Браун предстаёт гармония черт, которые в рамках «гетеросексуальной матрицы» несовместимы в одном «я»:

И вокруг этого желания совпасть с собственным телом в рассказах Лиды Юсуповой сосредоточена особая квир-эстетика, когда рассказчик или «голос за кадром» наслаждается сексуальной красотой, преодолевшей границу между мужским и женским. И если в рассказе, о котором сейчас шла речь, это красота, стремящаяся от мужественности к женственности, то в «Адонае-Ламанае» перед нами в лице госпожи Браун предстаёт гармония черт, которые в рамках «гетеросексуальной матрицы» несовместимы в одном «я»:

Но ваши тонкие нежные руки! — воскликнула Адоная-Ламаная. — Как в них могли спрятаться мышцы водителя огромного грузовика!» «Мужское прячется в женском, потом женское прячется в мужском, но у меня ничто не прячется никогда, это, наверное, потому что характер у меня такой, нескрытный, я то такая, то такой, я люблю всю себя показать!

«Великая легенда и вечно сияющая транс-звезда гей-кабаре» описана речью рассказчика, глазами Адонаи-Ламанаи, собственной речью и языком газет (последний, конечно, не скрывает своего скептического удивления, но с лёгкостью становится одним из «пунктов наблюдения» за тем, как красива и жива госпожа Браун:

И появляется «она», бугай с квадратными плечами! Её серебряные волосы подпирают потолок, пышное красное платье заполняет всю сцену, и красный газ рукавов не скрывает внушительных бицепсов, достойных боксёра-тяжеловеса.

Эта эстетика в рассказах Юсуповой выступает, сообразно действительности, как отверженная, «невидимая», как бы всё время находящаяся под ударом. Что-то всегда желает насильственно придать форму эстетическому наслаждению сексуальностью. И попыткой вырваться (одновременно удавшейся и обречённой на поражение) может стать отказ принимать предложенные формы (включая «Романтические Отношения»), попытка квир-субъекта совпасть с самим собой в любви к другому, стремление к гармонии, сопряжённое с уходом от «идеальных образов». Этот уход может балансировать между бегством в эстетику отвратительного и вторжением новой реальности в прежние границы идеала. Для революционизирования нормы необходимо и то, и другое — показывает Юсупова, например, неожиданным поворотом в финале монолога, разрушающим идеальный образ мёртвого, прекрасного, недостижимого возлюбленного:

На фоне продуктового магазина и агентства по уволакиванию плохо припаркованных машин госпожа Браун исполнила свою самую знаменитую песню о погибшем возлюбленном, который лежит, холодный, на столе морга. Она пела: отпустите его тело, вниз, вниз, вниз, туда, куда все уходят, о, Боже, благослови его, благослови его, но ты не найдёшь другого такого мужчины для меня, такого, как он, нет, никогда, но пусть он уходит, пусть уходит, отпустите его, отпустите, о Боже, благослови его, благослови, пусть он уходит, пусть, я скажу ему «прощай, уходи», так я скажу ему, потому что у него, хуесоса, уже ничто не встаёт на меня!

Она пела: отпустите его тело, вниз, вниз, вниз, туда, куда все уходят, о, Боже, благослови его, благослови его, но ты не найдёшь другого такого мужчины для меня, такого, как он, нет, никогда, но пусть он уходит, пусть уходит, отпустите его, отпустите, о Боже, благослови его, благослови, пусть он уходит, пусть, я скажу ему «прощай, уходи», так я скажу ему, потому что у него, хуесоса, уже ничто не встаёт на меня!

Обещание высокой трагедии обернулось сексуальной неудовлетворённостью, скорбь о мёртвом любимом — это скорбь не о его душе, а о его теле, о сексуальном возбуждении, которое он больше не испытает. Но так и переживается травма, и это не только более искреннее в своём эгоцентризме, но и более продуктивное переживание, чем то «идеальное», к которому готовит нас начало пассажа.

Юсупова показывает и оборотную сторону этой медали: неготовность отстаивать свою сексуальность, желание, умерщвлённое властью (как политической, так и идеальной, дискурсивной). В тексте «и нашу волшебную еблю» (из книги «Dead Dad») самоидентификация с политической властью увязывается с переходом от однополой любви к гетеронормативности:

я думала ты умерла может быть совершила

самоубийство

а ты жива жива и пишешь о хохлах

и грязных мигрантах

и о прекрасном путине и обезьяне обаме

о том что надо бомбить украину и сирию

и о том что только любовь между мужчиной

и женщиной чистая любовь

По логике текста заменой физического самоубийства оказывается самоубийство дискурсивное: героиня из прошлой жизни, которая желала чего-то принципиально иного, умерла. Речь на языке власти — это речь умерщвлённого желания.

Речь на языке власти — это речь умерщвлённого желания.

Это стихотворение Юсуповой, основанное на (предположительно подлинном) посте в Фейсбуке, предвосхищает в определённом отношении документальную поэзию «Приговоров». Документальное письмо Юсуповой выстраивает позицию, напоминающую о «Боли» Маргерит Дюрас: говорящая свидетельствует об ужасных событиях, но «настоящий» свидетель — не она, а тот, кто где-то там, в Освенциме, возможно, уже мёртв. Сердцевиной этого письма является та связь, которая, словами Дюрас, «приковывает нашу жизнь к их телам» (перевод М. Злобиной). О чём-то подобном говорит и Юсупова в своём интервью:

Я полностью подчиняюсь тексту, иногда персонажи, хотя они не персонажи, а реальные люди, которые живы или жили, вселяются в меня, как диббуки, и пишут свои стихи, как это сделал Деннис Керр в «Ритуале С-4» (кстати, C-4 произносится как си-фо), где ему не хватало дыхания на слова, — потому что он мёртв, вернее, у него вообще не было дыхания…

Документ — это возможное место встречи говорящего с мёртвым, встречи, сопряжённой со страстной любовью. Мёртвый язык документа по контрасту усиливает живой язык любви. В том же смысле, в каком Гийом Аполлинер сказал про первый сюрреалистический балет «Парад», что этот спектакль более правдив, чем сама жизнь, можно сказать, что язык поэзии реальнее языка реальности. Уклоняясь от языка реальности в сторону мёртвых, выморочных языков (прежде всего — языка судебного протокола), Юсупова обеспечивает языку поэзии удвоенное преимущество. Документ обнажает свою абсолютную неспособность быть подлинно документальным, Юсупова показывает его следование за языковыми шаблонами вместо отображения реальности — и в соответствии с этим сама замещает мимесис копипейстом. Пустотность этого художественного метода соответствует опустошённости копируемого языкового материала. Но остраняющий «эффект реальности» возникает за счёт любого сбоя в копировании — за счёт повторов и зависаний, за счёт нарушающей линейную последовательность событий пересборки, — и это очень сильный эффект:

Мёртвый язык документа по контрасту усиливает живой язык любви. В том же смысле, в каком Гийом Аполлинер сказал про первый сюрреалистический балет «Парад», что этот спектакль более правдив, чем сама жизнь, можно сказать, что язык поэзии реальнее языка реальности. Уклоняясь от языка реальности в сторону мёртвых, выморочных языков (прежде всего — языка судебного протокола), Юсупова обеспечивает языку поэзии удвоенное преимущество. Документ обнажает свою абсолютную неспособность быть подлинно документальным, Юсупова показывает его следование за языковыми шаблонами вместо отображения реальности — и в соответствии с этим сама замещает мимесис копипейстом. Пустотность этого художественного метода соответствует опустошённости копируемого языкового материала. Но остраняющий «эффект реальности» возникает за счёт любого сбоя в копировании — за счёт повторов и зависаний, за счёт нарушающей линейную последовательность событий пересборки, — и это очень сильный эффект:

взял деревянную палку и с силой засунул ей

эту палку во влагалище

затем он вытащил данную палку на ней остались кишки Г.

Обстоятельств, отягчающих наказание

подсудимого, по делу не установлено

влагалище — не является жизненно важным органом

что, безусловно, улучшает положение осуждённого

в качестве смягчающего обстоятельства

повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего

взял деревянную палку и с силой засунул ей

эту палку во влагалище

затем он вытащил данную палку на ней остались кишки Г.

в качестве смягчающего обстоятельства

влагалище — не является жизненно важным органом

влагалище — не является жизненно важным органом

влагалище — не является жизненно важным органом

смерть потерпевшей наступила лишь спустя 102 дня

Едва ли не каждая деталь уголовного дела может открыться заново в качестве чудовищной подробности, стоит лишь выделить её из потока мёртвой речи. Тем самым обнажается неспособность языка власти говорить о реальности: вынося за скобки отвращение и стыд, используя демонстративно нейтральные юридические конструкции, фактически функционирующие как эвфемизмы, документ выступает как образцовая неподлинная речь, не схватывающая наиболее существенного. Но поэзия собственными средствами возвращает в эту речь вытесненную из документа жизнь.

Тем самым обнажается неспособность языка власти говорить о реальности: вынося за скобки отвращение и стыд, используя демонстративно нейтральные юридические конструкции, фактически функционирующие как эвфемизмы, документ выступает как образцовая неподлинная речь, не схватывающая наиболее существенного. Но поэзия собственными средствами возвращает в эту речь вытесненную из документа жизнь.

Документальные стратегии в феминистской поэзии. Интервью с Еганой Джаббаровой, Марией Малиновской и Лидой Юсуповой

Егана Джаббарова:

Поэтесса, критикиня и филологиня. Окончила филологический факультет Уральского федерального университета, кандидат филологических наук. Преподает русский язык как иностранный. Авторка поэтических книг «Босфор» (2015), «Поза Ромберга» (2017), «Красная кнопка тревоги» (2020). Лауреатка премии «Поэтический дебют» журнала «Новая Юность» (2016). Лонг-лист и шорт-лист премии Аркадия Драгомощенко (2017, 2019). Ее публикации выходили в толстых и сетевых журналах в России и Украине. Участница международных антологий «Под одной обложкой» (Казахстан) и F-Letter (Англия). Стихи переведены на английский, польский и итальянский языки.

Участница международных антологий «Под одной обложкой» (Казахстан) и F-Letter (Англия). Стихи переведены на английский, польский и итальянский языки.

Мария Малиновская:

Белорусская поэтесса и переводчица, пишущая на русском языке. Родилась в 1994 году в Гомеле. Окончила Литературный институт им. А.М. Горького и магистратуру ИФИ РГГУ. Автор книг «Каймания» (2020) и «Движение скрытых колоний» (2020). Стихи публиковались в журналах [Транслит], «Носорог», «Воздух», TextOnly» и др. и переводились на английский, испанский, итальянский, норвежский, польский и литовский языки. Участница the European Poetry Festival (Европейский поэтический фестиваль) (Лондон 2019, Вильнюс 2019), the Nordic Poetry Festival (Северный поэтический фестиваль) (Норвегия, 2019).

Лида Юсупова:

Авторка пяти поэтических книг «Ирасалимль», «Ритуал C-4», «Dead Dad», «Приговоры», «The Scar We Know» и книги прозы «У любви четыре руки» (совместно с Маргаритой Меклиной). Лауреатка премии «Различие» (2017) и премии Вавилона (2021). Публикации в антологии «F Letter», журналах «Воздух», «Митин журнал», «Русский журнал», «Modern Poetry in Translation», «La Revue de Belles-Lettres», на сайтах Ф-письмо, Грёза, Сноб и других. Стихи переведены на английский, французский, китайский, польский и другие языки. Спектакли по стихам ставились в петербургских Инженерном театре АХЕ и Большом драматическом театре им. Г.А. Товстоногова. Родилась в 1963 году в Петрозаводске, жила в Петербурге и Иерусалиме, сейчас живет в Торонто (Канада) и на коралловом острове Ambergris Caye (Белиз). Имеет левретку по имени Жужу.

Публикации в антологии «F Letter», журналах «Воздух», «Митин журнал», «Русский журнал», «Modern Poetry in Translation», «La Revue de Belles-Lettres», на сайтах Ф-письмо, Грёза, Сноб и других. Стихи переведены на английский, французский, китайский, польский и другие языки. Спектакли по стихам ставились в петербургских Инженерном театре АХЕ и Большом драматическом театре им. Г.А. Товстоногова. Родилась в 1963 году в Петрозаводске, жила в Петербурге и Иерусалиме, сейчас живет в Торонто (Канада) и на коралловом острове Ambergris Caye (Белиз). Имеет левретку по имени Жужу.

Н.В.: В какой момент и почему в вашей поэтической практике случился поворот к документу? Каким образом вы определяете документальный характер устного или письменного свидетельства? Как менялась и продолжает меняться ваша поэтическая работа с документальными стратегиями?

Е.Д.: Моя жизнь и тело в какой-то степени подтолкнули меня к документальной поэзии. Это произошло в 2017 году во время работы над циклом «Позы Ромберга». Я поняла, что мне жизненно необходимо зафиксировать слова каждой женщины в той палате, каждого человека в больничном подвале, иначе было невозможно справиться с действительностью. В тот момент работа происходила во многом интуитивно, по наитию и из ощущения важности честного и прозрачного диалога — я согласовала с каждым человеком возможность рождения текста, они и стали первыми читателями и слушателями текста. Также есть опыт написания текстов, обращенных в прошлое, к примеру, цикл SUT, посвященный женщинам, убитым членами семьи (honor killing). Сейчас мне любопытна работа с семейным архивом, с предметностью и телесностью, в том числе с больным телом.

Я поняла, что мне жизненно необходимо зафиксировать слова каждой женщины в той палате, каждого человека в больничном подвале, иначе было невозможно справиться с действительностью. В тот момент работа происходила во многом интуитивно, по наитию и из ощущения важности честного и прозрачного диалога — я согласовала с каждым человеком возможность рождения текста, они и стали первыми читателями и слушателями текста. Также есть опыт написания текстов, обращенных в прошлое, к примеру, цикл SUT, посвященный женщинам, убитым членами семьи (honor killing). Сейчас мне любопытна работа с семейным архивом, с предметностью и телесностью, в том числе с больным телом.

М.М.: Поворот к документу случился неосознанно — когда мне было 19-20 лет. Эту историю неоднократно рассказывала, а также описывала в эссе по материалам доклада на нашей дискуссии о документальном письме и феминизме. Друг с опытом шизофрении поделился со мной личным дневником и попросил написать что-нибудь на его основе. Но, читая дневник, я поняла, что нужно дать прозвучать самой этой речи, не вторгаясь в ее внутреннее устройство и тем более не пересказывая события своими словами. В этой речи было больше образности и эксперимента, чем во многих примерах современной поэзии. Но этой речи нужно было помочь — выбрать наиболее характерные фрагменты и дать им форму. Так родился первый текст моего документального поэтического проекта «Каймания», основанного на высказываниях реальных людей с психическими расстройствами.

В этой речи было больше образности и эксперимента, чем во многих примерах современной поэзии. Но этой речи нужно было помочь — выбрать наиболее характерные фрагменты и дать им форму. Так родился первый текст моего документального поэтического проекта «Каймания», основанного на высказываниях реальных людей с психическими расстройствами.

Мне хотелось бы рассказать еще об одном случае, о котором я вспомнила только недавно. В 17-18 лет я переживала сильнейшее психологическое потрясение после того, как пропал мой близкий человек. Так случилось, что я рассказала эту историю одному театральному режиссеру. Он заинтересовался и попросил меня написать пьесу на основе реальных событий. Я решила попробовать — еще и потому, что в то время просто необходимо было поделиться с кем-то своими переживаниями. Но с самого начала, во-первых, стало невыносимо больно изображать речь пропавшего друга, а во-вторых, захотелось подлинности: взять то, что от него осталось — нашу переписку, — и заставить его самого говорить, таким образом возвращая его в «здесь и сейчас». Пьесу режиссер, конечно, отверг и правильно сделал. Я об этом случае забыла. А теперь вспомнила, потому что, возможно, это и был мой первый никому не известный документальный опыт.

Пьесу режиссер, конечно, отверг и правильно сделал. Я об этом случае забыла. А теперь вспомнила, потому что, возможно, это и был мой первый никому не известный документальный опыт.

Если я правильно понимаю второй вопрос — как я решаю, что то или иное свидетельство может стать основой для документального текста? Спонтанно, в живом общении с человеком. Я не придумываю тем для своих документальных проектов и тем более не пишу на горячие темы. Я встречаю людей. Не ищу их, а само собой встречаю по жизни — возможно, потому что люблю новые знакомства, даже потенциально небезопасные, но с яркими личностями, с теми, кто может впустить меня в свой мир. А какой это мир — галлюцинаторный, криминальный, военный, — уже не так важно. Мне должно быть хорошо и интересно с человеком, а ему — со мной. Желание написать что-то возникает (или не возникает) уже в процессе общения.

Как менялась и продолжает меняться моя поэтическая работа с документальными стратегиями — ответ на этот вопрос напрямую связан с ответом на предыдущий. Я попадаю в мир конкретного человека, а это уже не индивидуальный поиск, не индивидуальное переживание счастливых или болезненных моментов, а всегда совместное. Стихи становятся неотрывны от развития отношений. Начинала я с монологической речи своих собеседников в «Каймании» (первая,вторая и третья части, неопубликованное). Уже во время работы над «Кайманией» я ощутила желание выйти за пределы чистого вербатима и зимой 2017–2018 написала поэму «Вы люди. Я — нет», в основу которой были положены личные разговоры с бывшим заключенным, а также фрагменты из криминальной хроники, сообщения с форумов и из закрытых групп, посвященных тюремной жизни, и огромное количество новостных заголовков. За этим последовала поэма «Причальный проезд», отражающая личный опыт переживания ситуации домашнего насилия, там я впервые зафиксировала не только речь собеседника (в данном случае насильника), но и собственную. В поэме также есть фрагменты криминальной хроники, новостные заголовки, высказывания серийных убийц, выживших жертв, родителей обеих сторон (к примеру, отца Джеффри Дамера), экспертов-криминалистов, в том числе и профессора Г.

Я попадаю в мир конкретного человека, а это уже не индивидуальный поиск, не индивидуальное переживание счастливых или болезненных моментов, а всегда совместное. Стихи становятся неотрывны от развития отношений. Начинала я с монологической речи своих собеседников в «Каймании» (первая,вторая и третья части, неопубликованное). Уже во время работы над «Кайманией» я ощутила желание выйти за пределы чистого вербатима и зимой 2017–2018 написала поэму «Вы люди. Я — нет», в основу которой были положены личные разговоры с бывшим заключенным, а также фрагменты из криминальной хроники, сообщения с форумов и из закрытых групп, посвященных тюремной жизни, и огромное количество новостных заголовков. За этим последовала поэма «Причальный проезд», отражающая личный опыт переживания ситуации домашнего насилия, там я впервые зафиксировала не только речь собеседника (в данном случае насильника), но и собственную. В поэме также есть фрагменты криминальной хроники, новостные заголовки, высказывания серийных убийц, выживших жертв, родителей обеих сторон (к примеру, отца Джеффри Дамера), экспертов-криминалистов, в том числе и профессора Г. Д. — моего друга, с которым я обсуждала свою ситуацию.

Д. — моего друга, с которым я обсуждала свою ситуацию.

Следующим радикальным шагом в плане трансформации документального письма стал для меня поэтический цикл «Время собственное», основанный на общении с человеком, пережившим гражданскую войну в Кот-д’Ивуаре (перваявторая и третья части). На сегодняшний день это, пожалуй, мое наиболее экспериментальное поэтическое произведение, где есть и вербатим, и лирическое высказывание, и стихотворения, соединяющие документальную и недокументальную речь, и живая реакция моего собеседника на нашу совместную работу — метапозиция информанта, которая вывела мое понимание документальной поэзии на новый уровень и поставила передо мной новые задачи.

Время от времени я возвращаюсь и к чистому вербатиму — когда кто-то рассказывает мне историю, к которой не хочется ничего добавлять. Так, например, была написана поэма «На горе Бокор» об этически противоречивом сексуальном самоопределении одного близкого друга, который внезапно захотел поделиться своими переживаниями со мной, или моя самая новая поэма «Серые новости», основанная на рассказах родственника влиятельных египетских политиков, попавшего вместе с семьей в заложники к террористам.

Л.Ю.: Мне всегда нравилась оффбит-документальность — моей любимой книгой в семь лет были мемуары Жукова «Воспоминания и размышления» в бело-красной суперобложке. Я помню, меня положили в больницу по какому-то дурацкому поводу, причем во взрослое отделение, причем в Новый год, и я читала эти мемуары, толстенную книгу (хотя, может быть, сейчас она не покажется мне толстой), и для меня важным было, что это про то, что было, документ, а не детские сказки — я помню ощущение, как будто я вхожу в чужую неосвещенную квартиру, в полумрак, где многое непонятно — как и в том мире, который меня окружал. Мне было очень многое непонятно — мои родители, учителя, одноклассники вели себя нелогично, и моей задачей было наблюдать и пытаться понять — так же и во время чтения мемуаров жука (Жуков представлялся мне большим толстым черным жуком) мне, в целом, было не совсем понятно, что он рассказывает, но по отдельности — слова, фразы — казались очень интересными… Наверное, потому что я знала, что за ними стоит большее: история — история не в смысле history, а в смысле — story. То есть это была врожденная страсть к storytelling.

То есть это была врожденная страсть к storytelling.

Если пропустить всю жизнь между той зимой и зимой, когда я впервые попала в Белиз и включила телевизор — сделать такой длинный стежок, — то можно будет сказать, что белизские новости повернули мою любовь к документу в сторону поэзии. Может быть, потому что Белиз так красив. И это сочетание — документальность и красота — образовало поэзию в моем восторженном воображении. Белизские новости состояли только из сообщений об убийствах и покушениях на убийства, а также о воровстве и других преступлениях — цвета были едкие и фантастические: фиолетовые лица, зеленое небо, причем краски всегда выходили за контуры. Сообщения о преступлениях строились на полицейских протоколах со множеством нелепых для новостей подробностей — таких, например, как цвет одежды: «когда полиция ворвалась в его комнату, подозреваемый лежал на кровати в красных штанах», — и интервью с потерпевшими или свидетелями. Одно из моих белизских стихотворений полностью построено на телевизионном интервью («Из интервью Джоэля Уэйта пятому каналу белизского телевидения»), оно написано 25 мая 2009 года в Белизе и вошло в книгу «Ритуал C-4».

Между мемуарами жука и белизскими новостями еще была любовь к праву (со школы) и желание стать юристкой (работать в судебной медицине или быть следовательницей), которое не осуществилось — возможно, к счастью. И была любовь к историям, написанным мелким шрифтом, во всех этих учебниках для студентов юридических факультетов, которые я покупала и обожала читать, пока училась на дурацком факультете журналистики в Ленинграде. Так что все это вместе привело меня в 2014 году к главному циклу моей поэтической жизни (so far) — «Приговорам». «Приговоры» родились в Белизе, но самый первый приговор, из которого получилось самое первое стихотворение цикла, «а также рыжеволосая девушка по имени Ирина» (впервые опубликованное в журнале «Воздух»), я прочитала в России — он попался мне на запрос в Гугле на слово «Красногорск», куда я ездила, чтобы встретиться с одним знакомым. В декабре 2013 года я ходила по улицам, по которым ходила Ирина, я целый год думала про Ирину, я не могла ее забыть, и в декабре 2014 года я написала стихотворение «а также рыжеволосая девушка по имени Ирина», открыв цикл «Приговоры».

Н.В.: Исследователь документальных поэтических стратегий Виталий Лехциер выделяет две методологии работы с документом: описание событий, которые еще не сложились в истории, и экспонирование уже задокументированных историй. Применимо ли такое разделение к вашей практике? Если да, то с какой методологией вы работаете чаще? Как выбранная методология влияет на монтаж документальных свидетельств?

Е.Д.: Мне больше интересна фиксация происходящих или уже случившихся историй, мне думается, что документальная поэзия — апология человека, акт чистой эмпатии. Большинство современных поэтесс так или иначе становятся медиаторками и посредницами, репрезентирующими чужой опыт в тексте. Тем самым этот жест репрезентации может быть интерпретирован и как жест защиты, и, шире, как проявление эмпатии в ее деятельном смысле. Поэзия становится тем самым рупором, к которому, наконец, потянулась рука угнетенного или молчащего до сих пор. В своей работе с текстами я стараюсь быть максимально чуткой и аккуратной в том, что касается репрезентации чужого опыта: избегать ретравматизации, не занимать в тексте больше положенного места. Мне сложно четко обозначить сами стратегии письма: письмо часто происходит изнутри, совершенно не поддаваясь разуму.

Мне сложно четко обозначить сами стратегии письма: письмо часто происходит изнутри, совершенно не поддаваясь разуму.

М.М.: Поскольку в основе моих документальных текстов всегда лежит живая речь людей, то эти тексты — субъективные эмоциональные слепки тех или иных ситуаций из жизни моих героев, как частных (опыт жизни с ментальным расстройством), так и общезначимых (описание гражданской войны). Иногда я создаю второй и третий план с помощью той же криминальной хроники или реплик из соцсетей, но это всегда составляющая сложного целого, ядром которого является личное общение. И если текст представляет собой такое сложное целое, то это обусловливает и более сложный монтаж — заполнение смысловых лакун в диалоге с помощью инородной речи и, как следствие, возникновение еще большего числа лакун, иногда более значимых, чем слова — такое непрерывное расширение текста в жизнь, осуществляемое и семантически, и графически.

Л.Ю.: Я думаю, у меня третья методология — нахождение историй в задокументированном тексте. Или (и) поэтический контакт с героинями и героями документа. Для меня документ — кристалл, и я должна войти в/за эту кристаллическую решетку, в ту реальность, которая в документе существует как мистический дух. То есть я как бы медиум, и я ищу контакт с этим духом, и если контакта не получается, то не получается и стихотворения.

Или (и) поэтический контакт с героинями и героями документа. Для меня документ — кристалл, и я должна войти в/за эту кристаллическую решетку, в ту реальность, которая в документе существует как мистический дух. То есть я как бы медиум, и я ищу контакт с этим духом, и если контакта не получается, то не получается и стихотворения.

Н.В.: В сопроводительных комментариях и интервью, вы говорите о том, что многие сюжеты текстов связаны с пережитыми вами травматическими событиями. Но кроме работы с личным опытом, вы также обращаетесь к документам, свидетельствующим о травмах других людей. Как и почему вы обратились к говорению о чужом опыте через документ? Каким образом вы выстраиваете дистанцию по отношению к своим документальным и лирическим героям и героиням в тексте и в реальной жизни? Проявляются ли последние в ваши стихах? Как выбранная вами дистанция влияет на композицию, содержание и графическое оформление текста?

Е.Д.: Впервые я обратилась к документу в ходе работы над циклом SUT. Меня настолько поразили женские истории жизни и смерти, что я физически не могла спать, есть, жить, не написав этот текст. Говоря о дистанции, отмечу, что в реальной жизни чрезвычайно важно быть поддержкой герою, по-настоящему слушать и сочувствовать ему, не давить и ни в коем случае не относится к собеседнику или собеседнице лишь как к источнику информации; те же принципы, конечно, важны и в тексте, но для меня написание текста — процесс интимный, замкнутый и совершенно непредсказуемый. Происходит нечто необъяснимое, словно в голове включается радио с голосом героя или героини (после написания я всегда проверяю, чтобы речь была достоверна). Относительно устройства художественного текста: композиция всегда важна для меня. Так, для текстов, написанных в рамках «Идущего человека», форма была отражением внутреннего мира героинь, их характера и темперамента, а графическое оформление позволяло не только отделить мою речь от речи героини, но и стать тем самым предохранителем от ретравматизации и боли.

Меня настолько поразили женские истории жизни и смерти, что я физически не могла спать, есть, жить, не написав этот текст. Говоря о дистанции, отмечу, что в реальной жизни чрезвычайно важно быть поддержкой герою, по-настоящему слушать и сочувствовать ему, не давить и ни в коем случае не относится к собеседнику или собеседнице лишь как к источнику информации; те же принципы, конечно, важны и в тексте, но для меня написание текста — процесс интимный, замкнутый и совершенно непредсказуемый. Происходит нечто необъяснимое, словно в голове включается радио с голосом героя или героини (после написания я всегда проверяю, чтобы речь была достоверна). Относительно устройства художественного текста: композиция всегда важна для меня. Так, для текстов, написанных в рамках «Идущего человека», форма была отражением внутреннего мира героинь, их характера и темперамента, а графическое оформление позволяло не только отделить мою речь от речи героини, но и стать тем самым предохранителем от ретравматизации и боли.

М.М.: Если бы я выстраивала особую дистанцию по отношению к живому человеку как к документальному герою, это, на мой взгляд, было бы крайне неловко и местами неэтично, вопреки расхожему мнению. Правомерно это только в том случае, если ты приходишь к незнакомому человеку с целью написать что-то на материале его опыта, о котором, по сути, почти ничего не знаешь. Так было у меня, пожалуй, только в «Каймании», когда она приобрела форму литературно-социального проекта и я уже специально знакомилась с людьми, чтобы написать о них, и в работе над проектом «Идущий человек», когда поэтам надо было познакомиться с онкопациентами, а потом написать тексты. Но даже в этих случаях я старалась для начала узнать человека, стать ближе к нему — если не сблизиться. Ведь, может, мне самой не захочется о нем писать, даже если он будет готов делиться. Я рассказывала людям о своих проектах и о своей жизни вообще. То есть получалось — они мне о своей жизни, я им о своей. Если, конечно, сохранялся обоюдный интерес. Если нет — мы расходились, как иногда бывало в «Каймании». А если да, все получалось само собой и мы продолжали общаться, а общение по умолчанию становилось основой для текста. Кому-то было все равно, что там за текст пишется параллельно, кому-то, наоборот, очень важно, и множество других вариантов отношения к происходящему.

Если нет — мы расходились, как иногда бывало в «Каймании». А если да, все получалось само собой и мы продолжали общаться, а общение по умолчанию становилось основой для текста. Кому-то было все равно, что там за текст пишется параллельно, кому-то, наоборот, очень важно, и множество других вариантов отношения к происходящему.

В более естественной для меня ситуации, когда на первом плане общение, — документальный текст становится вовсе не мерилом дистанции, а способом ее сокращения, новой, очень важной формой связи с человеком. И я как автор становлюсь в таком случает равно (если не более) незащищенной, чем человек, который мне открывается, потому что тот, кто открывается, может закрыться в любую минуту или, допустим, мы просто-напросто поссоримся. Для моего собеседника это в принципе рядовая ссора, открылись-закрылись, он уже не думает о каких-то стихах. Я же, в свою очередь, не просто открылась ему, я в него особым образом продлилась, в его мире рождаются мои слова. И тут мир захлопывается, и вместе с этим отнимается речь, возможность говорить, а это для поэта очень тяжело.

Возвращаясь к вопросу дистанции, который для меня всегда вопрос ее сокращения, хотелось бы еще раз упомянуть метапозицию информанта по отношению к созданию документального текста на основе его рассказов, которая отражена в моем цикле «Время собственное». Это, на мой взгляд, чрезвычайно интересный психологически, этически и эстетически момент, когда человек не просто рассказывает свою историю, но и осознает себя как источник информации для создания текста, начинает против этого активно протестовать и просит задокументировать и этот протест, тем самым выходя из позиции обезличенного источника информации, но не становясь в позицию соавтора. Сокращая дистанцию по отношению ко мне, он устанавливает ее по отношению к себе, возможно, впервые решаясь отстраненно проанализировать свою травму. А в документальном стихотворении таким образом возникает некая новая форма субъектности, которую еще предстоит исследовать.

Л.Ю.: В моих последних стихах, связанных с приговорами, я позволяю себе включить мой голос в текст стихотворения, и оно уже не может быть частью цикла «Приговоры», где все слова — из приговора суда и полностью сохранена орфография документа. Эти стихи (например, «Следы крови на ее бюстгальтере», впервые опубликованное в «Митином журнале») условно можно назвать «Приложением к Приговорам», но, может быть, они станут частью отдельного цикла. В самых новых стихах, еще не опубликованных, но которые войдут в мою новую книгу «Шторка» — очень жду ее публикации в издательстве Центра Вознесенского! — я делаю с приговорами то, что немного делала в «Лоскутном одеяле» и по поводу чего Иван Соколов на презентации книги «Dead Dad» в «Порядке слов» обвинил меня в неэтичности (но я не согласна с Ваней): я нахожу красоту в документах о страдании. Мне всегда вспоминается автобус, едущий в Бельмопан, столицу Белиза, — я ехала к другу, бывшему гангстеру, пострадавшему от поножовщины и теперь лежащему парализованным в доме брата-полицейского. Ехала среди джунглей и гор, автобус был полон, и вдруг я увидела удивительное: оранжевый бант женщины, сидящей на некотором отдалении впереди меня, точно такая же оранжевая юбка женщины, вошедшей в автобус, такая же оранжевая сумка на полке под потолком: можно представить, что автобус — это документ, и оранжевый цвет предметов, случайно совпавший, не имеет вообще никакого значения (как красные штаны «подозреваемого»! и, кстати, это именно тот человек, который поранил моего друга), роли, смысла в этом документе, но этот оранжевый цвет заставляет меня трепетать, он возносит автобус в другую реальность (поэтическую) — мой взгляд, соединивший оранжевые предметы, время и место, соединившие их, и меня, и автобус, и разных людей в автобусе, и моего парализованного друга, жизнь которому я еду спасать, и его брата-копа, и Бельмопан на реке Мопан, и Белиз…

Эти стихи (например, «Следы крови на ее бюстгальтере», впервые опубликованное в «Митином журнале») условно можно назвать «Приложением к Приговорам», но, может быть, они станут частью отдельного цикла. В самых новых стихах, еще не опубликованных, но которые войдут в мою новую книгу «Шторка» — очень жду ее публикации в издательстве Центра Вознесенского! — я делаю с приговорами то, что немного делала в «Лоскутном одеяле» и по поводу чего Иван Соколов на презентации книги «Dead Dad» в «Порядке слов» обвинил меня в неэтичности (но я не согласна с Ваней): я нахожу красоту в документах о страдании. Мне всегда вспоминается автобус, едущий в Бельмопан, столицу Белиза, — я ехала к другу, бывшему гангстеру, пострадавшему от поножовщины и теперь лежащему парализованным в доме брата-полицейского. Ехала среди джунглей и гор, автобус был полон, и вдруг я увидела удивительное: оранжевый бант женщины, сидящей на некотором отдалении впереди меня, точно такая же оранжевая юбка женщины, вошедшей в автобус, такая же оранжевая сумка на полке под потолком: можно представить, что автобус — это документ, и оранжевый цвет предметов, случайно совпавший, не имеет вообще никакого значения (как красные штаны «подозреваемого»! и, кстати, это именно тот человек, который поранил моего друга), роли, смысла в этом документе, но этот оранжевый цвет заставляет меня трепетать, он возносит автобус в другую реальность (поэтическую) — мой взгляд, соединивший оранжевые предметы, время и место, соединившие их, и меня, и автобус, и разных людей в автобусе, и моего парализованного друга, жизнь которому я еду спасать, и его брата-копа, и Бельмопан на реке Мопан, и Белиз…

Н. В.: В рецензиях на ваши тексты часто встречается слово «эмпатия». Оксана Васякина называет эмпатию «одним из самых главных элементов поэтики Лиды Юсуповой»; Нина Александрова характеризует авторский взгляд Еганы Джаббаровой как «взгляд, который разворачивает истории о любви и хрупкости»; Виталий Лехциер пишет о документальном методе Марии Малиновской как «о практике взаимного дарения поэта-документалиста и его персонажей». Одновременно с этим ведутся дискуссии о том, что документальная поэзия проблематизирует субъектность и власть автор_ки, так как он_а задает форму репрезентации чужого опыта. Чем для вас является эмпатия? Как вы со-настраиваете собственную поэтическую субъектность с множественностью агентностей людей, чья речь звучит в ваших текстах?

В.: В рецензиях на ваши тексты часто встречается слово «эмпатия». Оксана Васякина называет эмпатию «одним из самых главных элементов поэтики Лиды Юсуповой»; Нина Александрова характеризует авторский взгляд Еганы Джаббаровой как «взгляд, который разворачивает истории о любви и хрупкости»; Виталий Лехциер пишет о документальном методе Марии Малиновской как «о практике взаимного дарения поэта-документалиста и его персонажей». Одновременно с этим ведутся дискуссии о том, что документальная поэзия проблематизирует субъектность и власть автор_ки, так как он_а задает форму репрезентации чужого опыта. Чем для вас является эмпатия? Как вы со-настраиваете собственную поэтическую субъектность с множественностью агентностей людей, чья речь звучит в ваших текстах?

Е.Д.: Для меня эмпатия — с одной стороны, апология, защита угнетенных, с другой — акт любви, разжатые руки, стремящиеся обнять. Мне кажется, в каждом из нас есть любовь и есть боль угнетения: именно через совместное проживание и деятельное сострадание возможно найти дорогу друг к другу.

М.М.: Рассуждения о власти автор_ки, задающей форму репрезентации чужого опыта, на мой взгляд, надуманны. Если рассказчик истории хочет задать эту форму сам, он не сотрудничает с документалистом, а пишет свой текст. Большинство же героев, к примеру, «Каймании» даже не думали, что их опыт, их повседневные переживания могут быть интересны стороннему человеку. У них и мысли не возникало написать об этом художественный текст: по их мнению, его никто бы не стал читать, ведь даже в повседневной жизни их мало кто готов выслушать. Сам опыт общения с документалистом как с заинтересованным в тебе человеком — это ненавязчивая психотерапия. А придать чужой речи форму, поработать с ней, обсудить с рассказчиком результат, если ему интересен этот результат, — акт поддержки, внимания и участия, а не проявления власти. Это сотворчество, включение часто одинокого человека в своего рода коллаборацию — то, чего большинству моих респондентов остро не хватает. Эмпатия — неотъемлемая часть подобного взаимодействия, но для меня она чаще всего остается внетекстовым фактором: навязывать ее читателю, на мой взгляд, не стоит.

Л.Ю.: В детстве я научилась отличать явь от сна или сон от яви: во сне я вижу себя со стороны. Эмоции во сне те же, что наяву (абсолютно те же, та же интенсивность, это уже и измерялось, и фиксировалось в исследованиях работы мозга). То есть во сне мы видим себя со стороны, но переживаем так же, как когда мы смотрим из себя на мир вокруг нас. Во сне мы можем быть другими я. Я могу быть мужчиной или женщиной, или одновременно мужчиной и женщиной, то есть двумя я. Или я могу быть не той и не другим.

Я всегда визуализирую то, о чем пишу. У меня вообще очень буйная визуализация воображаемого — образы постоянно возникают сами по себе, витают в воображении, вместе с обрывками фраз, словами, не галлюцинации, а именно воображаемое, я знаю, что это мое воображение, и оно просто играет, как щенок, я раньше думала, что у всех так, и только недавно узнала, что не у всех. Вокруг нас вселенная, мы облепили шар, мы живем короткие жизни, нас не так и много, учитывая то, что вокруг нас вообще никого, насколько нам (на данный момент) известно. Мы, по сути, все — одно я. Я, которое живет в одном сейчас. Я не могу испытывать эмпатию к себе десятилетней. Я много раз пыталась представить себя сегодняшнюю, наклоняющуюся над собой-ребенком, а я была несчастным ребенком, то есть буквально не знала, что такое счастье (я узнала это ощущение только в 23 года, благодаря наркотикам, моему короткому знакомству с ними, я быстро вытащила себя из этого знакомства, но так получилось, что они успели научить меня испытывать эмоцию счастья, и до сих пор я считаю себя счастливым человеком, и счастье — мое нормальное состояние). Да, я пытаюсь представить встречу себя сегодняшней с собой в детстве — я должна переноситься в детство, то есть место встречи — мир, каким он был тогда, — и я просто не могу это сделать: я исчезаю — нет меня сегодняшней и нет меня прошлой, меня нет… Я вижу пустоту. Я как будто себя собой исключаю. Как будто я не рождалась. Мир без меня. Может быть, таким образом я исключаю свою несчастность. Не знаю. Мы можем испытывать эмпатию к другим, но не к себе.

Мы, по сути, все — одно я. Я, которое живет в одном сейчас. Я не могу испытывать эмпатию к себе десятилетней. Я много раз пыталась представить себя сегодняшнюю, наклоняющуюся над собой-ребенком, а я была несчастным ребенком, то есть буквально не знала, что такое счастье (я узнала это ощущение только в 23 года, благодаря наркотикам, моему короткому знакомству с ними, я быстро вытащила себя из этого знакомства, но так получилось, что они успели научить меня испытывать эмоцию счастья, и до сих пор я считаю себя счастливым человеком, и счастье — мое нормальное состояние). Да, я пытаюсь представить встречу себя сегодняшней с собой в детстве — я должна переноситься в детство, то есть место встречи — мир, каким он был тогда, — и я просто не могу это сделать: я исчезаю — нет меня сегодняшней и нет меня прошлой, меня нет… Я вижу пустоту. Я как будто себя собой исключаю. Как будто я не рождалась. Мир без меня. Может быть, таким образом я исключаю свою несчастность. Не знаю. Мы можем испытывать эмпатию к другим, но не к себе.

Н.В.: Кому принадлежит язык прямой речи/документа в пространстве поэтического текста: автор_ке текста, котор_ая производит монтаж, или автор_ке прямой речи/документа? Как вы настраиваете разные языки внутри текста? Почему становится важным авторское не-вторжение в документальный текст на уровне слова и как с такой формой не-вторжения соотносится авторский монтаж?

Е.Д.: Говоря о работе с языком, я вспоминаю лекцию Виталия Лехциера и обозначенный им «фрейм документальности» — именно он очень важен для меня и часто реализуется посредством графического оформления: курсив, подчеркивание, скобки и другие. Мне кажется, что не-вторжение в документальный текст чрезвычайно важно, поскольку это важнейший принцип согласованности, сопричастности, репрезентации, а не манипуляции или спекуляции. Авторский монтаж, будучи инструментом, способен не просто указывать на позицию автор_ки, но и делать текст выразительнее, правильно расставлять акценты (конечно же, с учетом истории героя и самого героя).